青島小学校で防災教育プロジェクトを実施

カードゲーム「FLAGO」で楽しく正しく学ぶ

予測することが難しい天災は、突然起こり、私たちの生活をがらりと変えてしまいます。

地震や津波などが猛威であるのは間違いありません。

けれど、正しい情報を知っていれば、起こっても対処ができるかもしれない。命を守るために最適な行動をとっさにとることができるかもしれない。

そのためのきっかけを何か提供できないだろうか。

そんな思いを持って、2017年12月20日に宮崎市立青島小学校で、津波防災の教育プログラムを実施させていただきました。

いざという時に身を守れるように、津波の防災教育を普及させたい

いざという時に身を守れるように、津波の防災教育を普及させたい

「教育プログラムを実施したいから協力してくれないか」と声を掛けてくれたのは、津波防災の普及啓発プロジェクト「#beORANGE(ハッシュビーオレンジ)」でした。

「赤信号は止まれ」と誰もがわかるのと同じように、「オレンジフラッグは津波が来た」の合図だと浸透させていくことを目指したプロジェクトである#beORANGEは、一般社団法人防災ガールと日本財団が主体となって2016年から始まりました。日本発・世界初のプロジェクトとして全国に広がりを見せ、現在では各地でのオレンジフラッグの設置も進んでいます。

オレンジフラッグの普及活動を行う#beORANGEは、こんな思いを抱いていました。

「津波の構造を知って、実際に来たときにどのように対応すればいいのかを伝えることができれば、適切な避難ルートを選べて助かる命が増えるかもしれない」

「今後、津波の防災教育を普及させていきたい」

そんな#beORANGEの思いには、Surfrider Foundation Japan、日本ライフセービング協会、宮崎県サーフィン連盟の方々にも共感いただき、防災教育プロジェクトが動き出したのです。

防災教育で養成したい〝3つの力〟

今回、津波の防災教育を行う舞台は宮崎市立青島小学校。

青島は、今後発生が予期される南海トラフ地震が起きた際に、宮崎県で一番大きな被害が出る場所ではないかと言われています。地震発生から15分ほどで15メートルの津波が押し寄せるのではないかとの予測もあるほどです。

児童たちに対してどのようにどんな内容を伝えることができれば、少しでも児童の印象に残り、いざというときに知識や体験が応用できるような授業になるだろうか。

その解を探していたものの、津波のことも海のことも詳しくない状態ではなかなか見つかりません。そこで、情報を集め、専門家の力を借りることにしました。

まずは教育現場の現状と意見を聞くために、青島小学校を含めた幾つかの学校の防災教育の実施状況のヒアリングを行いました。過去に起きた水難事故を繰り返さないようにと毎月「安全の日」を定めて防災について考える機会を作っていたり、サーフィンを授業に取り入れていたりと、学校ごとに海や災害について知るきっかけは提供しているようでした。

こうしたヒアリングを行う中でわかってきたのが、どの学校も「命を守るためには3つの力を鍛えることが重要」と思っているのだということです。

その3つとは、

①精神力

②身体

③計画性を持った行動力

〝3つの力が養える防災教育プログラムこそが求められている〟という気付きを元に、次はプログラムの具体化に移りました。

ゲームなら、リアルな状況を体感しながら防災について学ぶことができる

プログラムの具体化にあたっては、合宿と検討会を実施。

実際の津波被害に遭った地域で教授をされている福島大学の奥村先生、災害派遣医療チーム「DMAT」の河嶌先生、さらに2020年の東京オリンピック種目にもなるサーフィンの強化選手・石川拳大(けんた)選手にも参加していただくなど、専門家の方に協力いただきました。

彼らとグループでフィールドワークをしたり、ポストイットを使ったアイデア出しのワークをしたり。そうして出てきたアイデアの1つがゲームでした。

一般的に、学校で行われる避難訓練は、無機質な放送が流れて、体育館や運動場に児童や生徒を避難させるだけのものも多いのが実情です。

もっとリアルに体感できるような教育プログラムを作ることはできないだろうか。

そう考えたときに、「避難場所・経路・判断力をゲーム形式で体感しながら学べば、ありとあらゆるシチュエーションで発生する、地震や津波から命を守るための訓練になるのではないか」という考えが生まれたのです。

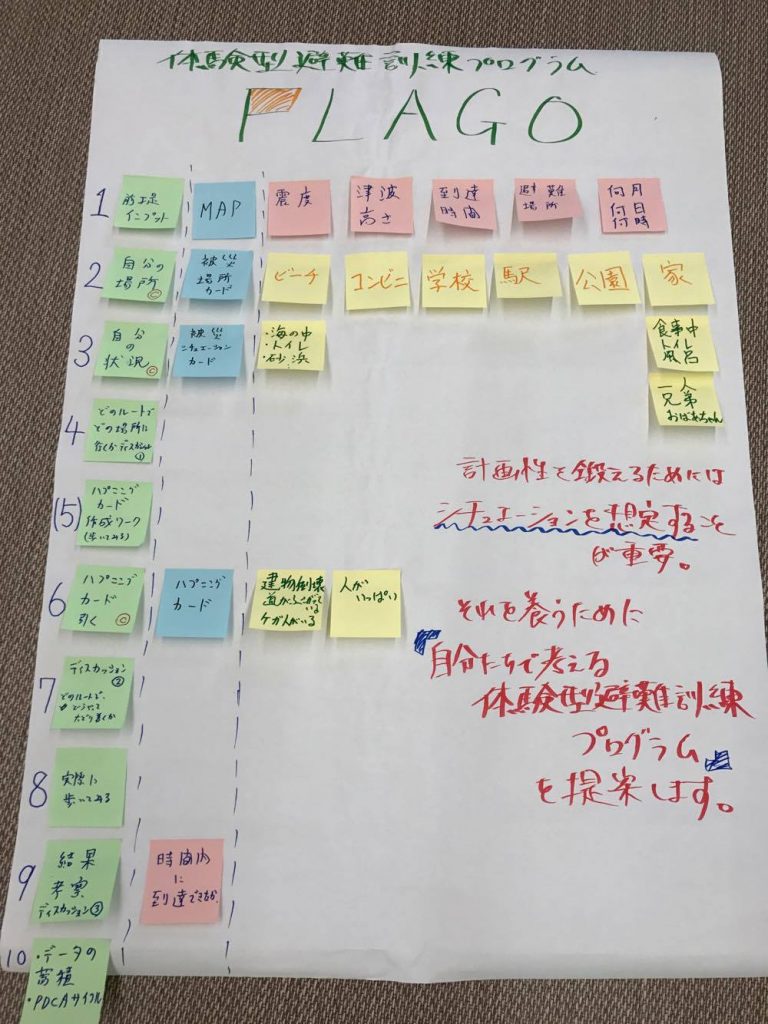

こうして生まれたゲームは「FLAGO」と名付けました。

カードゲーム「FLAGO」を開発

「FLAGO」は、グループで行うカードゲームです。地図とカードが各グループに与えられ、カードを引くと地震や津波がどの季節に発生したのかや、避難に要せる時間などの条件が決まっていきます。出たカードを見ながら、被災場所や被災要因を想定して、安全な避難ルートを見出してもらうというゲームです。

「避難中に出会った動けない妊婦さんも連れて逃げる」「足をケガした」「橋が落ちていた」などのミッションやハプニングが起こるカードも用意。あらゆる状況において逃げることを、頭でも体感でも理解してもらえるような作りにしました。

ゲームには、成立するルールと思わず遊びたくなるデザインが必要不可欠です。

「FLAGO」の内容やデザインは、何度も試行錯誤を重ねながら作成しました。

内容面では、ハプニングがあまりに重すぎると残された時間で逃げ切ることが物理的に不可能になることもあります。そういった矛盾が起こらないように、何度もプレイして調整をしていきました。また、小学生を対象にしており、今後低学年の児童も遊ぶ可能性があるため、ルビを振ったりイラスト見やすくするなどの工夫も行いました。

FLAGOが防災教育を担うツールになるように

そして、いよいよ青島小学校での授業の日を迎えました。

対象は6年生22名。午前中の1時間40分を使って実施します。

授業の始めには、紙芝居で津波の起こるメカニズムをわかりやすく説明しました。

知識を伝えた上でゲームをプレイしてもらうことで、より正確な判断ができるからです。

児童たちには、4つのグループに分かれて下記の手順で「FLAGO」をプレイしてもらいます。

【FLAGOの進め方】

①季節カード・時間カード・場所カードを引く

②地図で現在位置を決める

③避難ルートを書く、ハプニングカードを2枚引く

④ハプニングカードを元に、改めて避難ルートを考え直す

⑤ミッションカードを1枚引き、ミッションの回答を考える

⑥グループワーク終了、グループごとに発表

引くカードによって条件が変わり、避難経路も異なります。

そのため、グループでゲームをするだけでなく、自分たちが考えた避難経路とその理由を最後に発表してもらうことで、さまざまなパターンの避難経路を児童たちに知ってもらえるようにしました。

児童たちは、みんな自発的に、意見を出し合いながら真剣に「FLAGO」に取り組んでくれました。

授業後には、このような感想も寄せられています。

「楽しいゲームをしながら津波のときのことを想像して、ひなんする場所や状況を考えることができました。また、やりたいです。」

「FLAGOがほしいなと思いました。」

「ハプニングが起きたときもちゃんと行動ができるように学んだので、実際に起きたときも、このことを生かして、自分の命を守れるようにしたいです。」

「うまくいくことばかりではなく、ケガもしたりしてリアルでした。」

「津波のこわさやおそろしさや、どこにひ難するべきかなど、いろいろなことがわかりました。今度、家族でひ難場所を確認したいと思いました。」

防災教育の実施も、小学生対象の講座の実施も今回が初めてでした。

また、ゲームを開発することも初の経験です。

そのため、手探りでプロジェクトは始まったものの、多くの方からご意見をいただき、協力していただいたおかげで、青島小学校の児童たちにとって心に残る「FLAGO」を用いた津波の防災教育を実施することができました。

「FLAGO」が防災教育を担う1つのツールになってほしい、というのが私たちの願いです。

今後、より普遍性のある商品に改良して、全国で活用してもらいたいと思っています。

いざという時に身を守れるように、津波の防災教育を普及させたい

いざという時に身を守れるように、津波の防災教育を普及させたい