SETAGAYA PORTにて実施したイベント『SETAGAYA NEW WAVE – これからの働き方のヒントを生むヒト市 – 』のプレゼン&トーク内容をたっぷりレポートします!

2025年2月11日(火・祝)、世田谷区民会館にて、dot button companyが運営する「SETAGAYA PORT」にて、これからのキャリアやライフワークについて「ヒント」を届けるプレゼン&トークイベント『SETAGAYA NEW WAVE – これからの働き方のヒントを生むヒト市 – 』を開催しました!

dot button companyは運営事務局として、イベントの企画・キャスティング・ディレクション・当日の運営を一貫して実施いたしました。

開催概要

『SETAGAYA NEW WAVE』は、SETAGAYA PORTの取り組みの一つとして毎年開催している年に一度のビッグイベントです。世田谷区内外のあらゆる世代や異なる領域のプレイヤーが一堂に会し、多様な価値観や事業が交差することで、新たな価値創造のきっかけを生み出すことを目的としています。

毎年、その時代の社会動向やSETAGAYA PORTメンバーの関心をもとにテーマを設定し、マルシェスタイル、プレゼン中心、ピッチコンテスト形式、交流会、複合型など、さまざまな形式で開催してきました。

2025年度のテーマは「これからの働き方」。働き方の選択肢が広がる一方で、自分に合うスタイルや大切にすべき価値観に迷い、不安を抱く方も少なくありません。今回のイベントでは、多様なバックグラウンドを持つ登壇者によるプレゼン&トークを通じて、来場者一人ひとりが自身に合った選択肢や新たな可能性に出会える場を目指しました。

開催日:2025年2月11日(火・祝)

会場:世田谷区民会館

内容:プレゼン&トークセッション(30-30 SESSION)、SETAGAYA PORT活動紹介ブース、来場者同士の交流企画

テーマ:「これからの働き方」

イベントページ:https://setagayaport.jp/news-events/newwave2025

プロジェクト実施体制

主催:SETAGAYA PORT(世田谷区経済課)

運営:dot button company株式会社

dot button companyは、2021年に世田谷区経済課と協働し、世田谷発の産官学連携のコミュニティプラットフォーム「SETAGAYA PORT」の立ち上げから運営に携わっています。現在登録者が7,000名を超え(2025年8月時点)、年間を通してコミュニティーマネージャーによるコミュニティ活性化、約10種類の実証実験やプロジェクト実施、メンバー同士のマッチングや交流促進を行っています。

当日レポート

キャリア・人生観に新しい風を吹き込むプレゼン&トーク「30-30 SESSION」

今回のメインコンテンツとして、これからの時代をゆく、まだ他にない斬新で独自性のある新たな産業人による計30分のプレゼンテーションと、30分のトークセッションからなるステージイベントを実施。

地域、表現、場づくりなどの産業とこれからの働き方(キャリア)を横断的に捉え、活躍中の起業家や企業・個人事業主などにご登壇いただきました。

・プレゼンテーション(15分×2名):登壇者の事業や、想いについて

・トークセッション(30分):世田谷区の動向を捉えながら”これからの働き方”や産業について深掘り

登壇者

<開会式>

本イベントのMCを務めていただいたのは、東京を拠点にフリーアナウンサー・ナレーター・朗読家として活動されている緒方桃子さん。

緒方さんの、柔らかく明瞭なナレーションの声が会場内に響きわたり、イベントは静かな興奮の中で幕を開けます。

<セッション❶「社会・地域課題を都市部から考える」>

ここでは、地域社会の課題を常に新しい視点から解決に導く2名の登壇者が登場し、地域・社会での事業の作り方や想い、共創による新たな価値創出、都市と地域が抱える課題などについてプレゼンしていただきました。

トップバッターをつとめたのは、株式会社さとゆめ 代表取締役 嶋田俊平さん。

株式会社さとゆめでは、知名度の低い地域の資源を発掘し、価値を最大限に引き出すことを主な事業としています。地方創生における新たなアプローチとして「地方創生の民主化」に力を入れている人口減少時代においては人材確保が最重要課題であり、これまでの「計画→資金→人材」という順序から、「人材→計画→資金」という新しいアプローチへの転換が必要だと提案されました。

例えば、株式会社さとゆめが三軒茶屋に構える山形県河北町のアンテナショップ「かほくらし」では、お客さんの7割が山形とゆかりがない方が来られています。

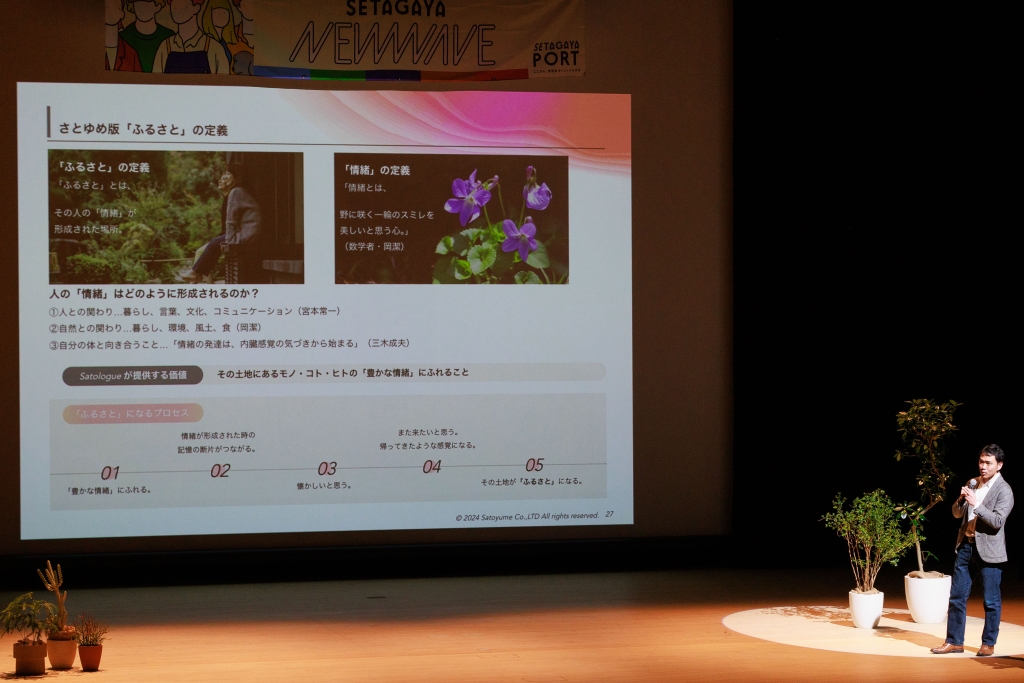

※株式会社さとゆめでは、「ふるさと」とは必ずしも生まれた場所でなく、その人の情緒が形成された場所と定義されています。

株式会社さとゆめ HP:https://satoyume.com/

つづいてお話いただいたのは、Zebras and Company 共同創業者/代表取締役 阿座上陽平さん。

阿座上さんは、現在ご自身の会社の事業として推進されている「ゼブラ企業」によって、どう地域課題にアプローチするかをお話いただきました。

「ゼブラ企業」とは、資本主義の側面が強い現代社会において、社会的な課題の解決と収益の追求を両立する企業のことを指し、阿座上さんは「美しい風景を残しながら経済を回す」と表現されていました。

国会でも「ゼブラ企業を推進する」との方針が出され、ゼブラ企業は日本の国家戦略として推進されるまでに位置づけられ、国の助成金に頼らず自立しながら成長するためには、地域コミュニティにおいて関係性を構築し、地域特性に合わせた事業展開が重要、と話されました。

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000081881.html

また、本イベントのキーワードであるキャリアについて、ご自身が仕事を選ぶ際は、まず「何をするか」を起点に考えるのではなく、「どう生きたいか、何を楽しむのか」といった人生全体の視点から、どの仕事をするか決めているそうです。

この考え方は、若い頃から持っていたわけではなく、時間をかけて徐々に形成されたそう。働き方とは、どんな人とどんなことを共に創りたいかという、総合的な視点の中での一つの要素に過ぎないと語られました。

Zebras and Company HP:https://www.zebrasand.co.jp/

【トークセッション「社会・地域課題を都市部から考える」】

お二人のプレゼン後、モデレーターのdot button conpany 株式会社 代表取締役 中屋祐輔を加えて、資金調達の多様性、地域視点での世田谷の印象などのトークが繰り広げられました。

まず、中屋からお二人に、お互いのプレゼンテーションの感想や印象を尋ねます。

阿座上さんは、

「今後、行政主導の資本ではなく、民間主体の資本に変わっていくことや、事業は人から始まるというところに共感して、こういったことを考えてらっしゃる経営者の方が近くにいたんだと思って楽しくお話聞かせていただきました」とコメント。

一方で嶋田さんは、

「阿座上さんのお話を聞いて、自分が今置かれてる状況をすごく理解した『ゼブラ企業』といった明確な名称がついたことで、背中を押されているような気持ちです」と語っていました。

次に「ゼブラ企業」の登場を機に、事業の資金調達にどのような変化があったかについて話が及びました。

阿座上さんは、従来型のベンチャーキャピタルだけでなく、資金調達手法が広がるべきだと語りました。

嶋田さんは、これまで地域のコンサルティングや小菅村のホテル事業など7社もの経営経験を通じて、世の中には挑戦者を応援したいという人がたくさんいるが、挑戦者の数はまだまだ限られているため、金融機関や大企業が積極的に支援している現状があるとし、「挑戦する人にとって、20年前と比べて非常に恵まれた時代に生きている」と語りました。

さらに、モデレーターから都心に住まわれている方が地方で新たに事業に挑戦する際のアドバイスを伺いました。

阿座上さんは、「地方で事業を行うには、突然踏み込むのではなく、地域が抱えている明らかな問題に本気で取り組み、その地域に貢献しようとする姿勢を見せることで、やりたいことにつなげていくべき」と、新しい環境でのビジネスでは、周囲と信頼関係を構築することが何より重要であるといいます。

また、嶋田さんは「地域に踏み込むことだけが地域創生ではない」と、世田谷区についても触れました。「世田谷区は人口が多く、地方出身者も多いため、生活圏として非常に価値のある場所。世田谷がアンテナショップの集積地として、また、全国の小さな市町村の発信拠点となることを期待している」とし、さらに、地方への移住者の傾向について、「クリエイティビティを発揮できる環境を求め、デザイナーや建築など専門職を持つ方々の移住が増加している」といいます。

最後に、地域振興における新しい働き方や暮らし方を提案・支援していきたいといった今後のアプローチ・展望について双方にお話いただき、トークセッションを締めくくりました。

<セッション❷「自らを表現する、創る力でつながる」>

自分自身が表舞台に立つ経験を持ちながら、さまざまな表現の形でクリエイターとして活躍するお二方によるセッション。

これからクリエイティブな仕事に携わりたいと考えている方や、表現活動をしてみたい方に向けて、活動のきっかけなどのエピソードや枠に縛られない表現・創作活動への想い、またそれに対する社会の動向、影響などをお話しいただきました。

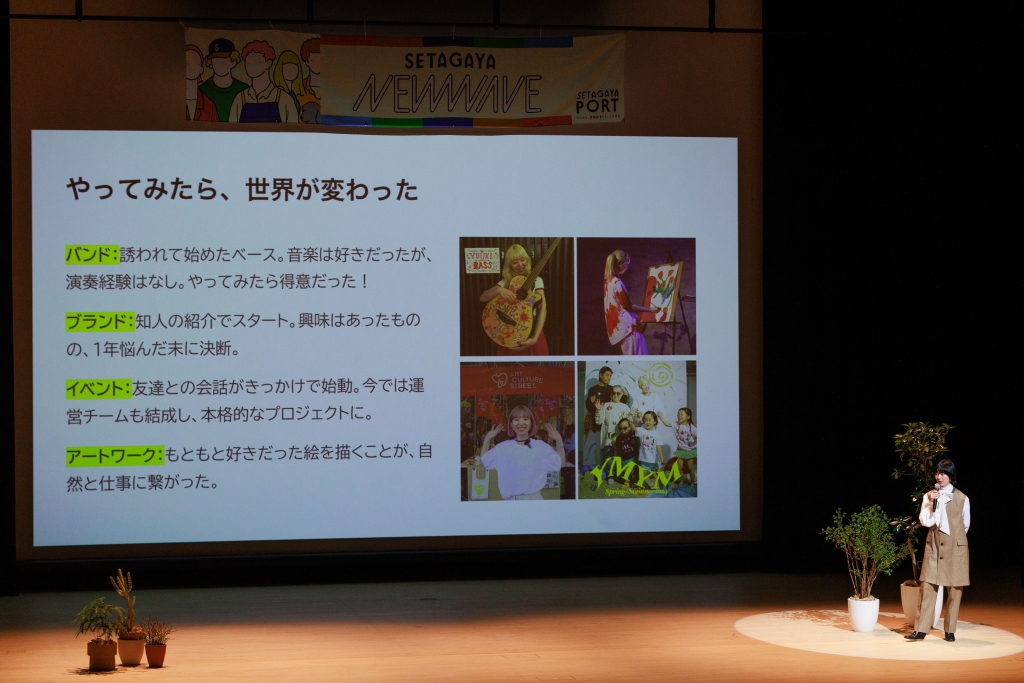

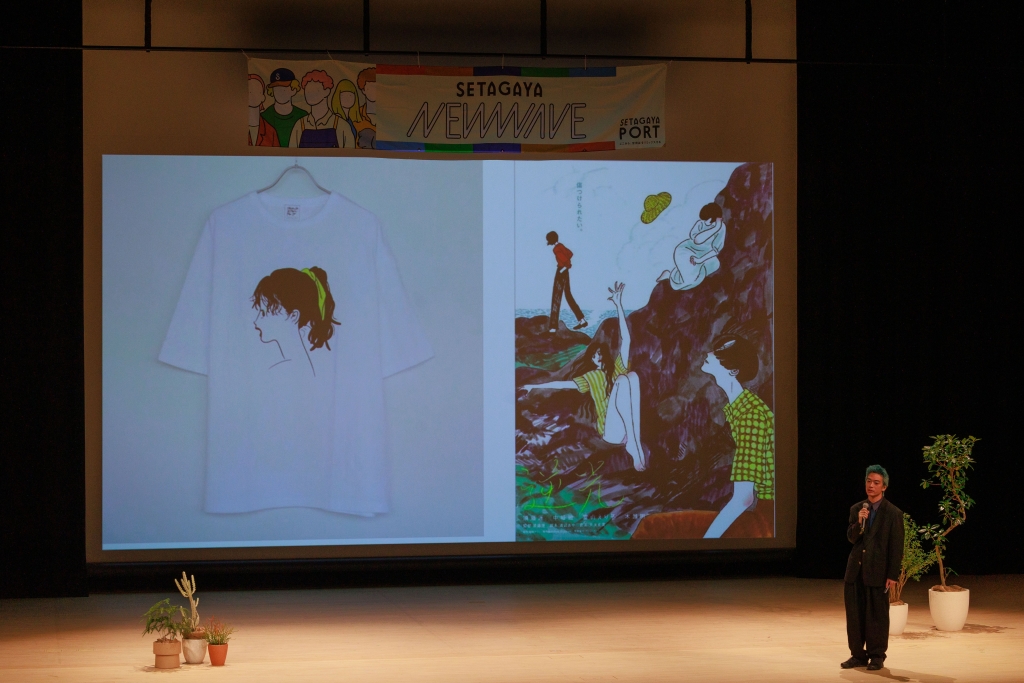

「プレゼンというものを人生で初めてする」と、少し緊張気味にお話を始められたのは、マルチクリエイターのYUUKIさん。

YUUKIさんは12年間のバンド活動を経た現在もアートイベント、個展、アパレルブランドなど、さまざまな分野で精力的に活躍されていますが、その活動のルーツには、”自分に制限をかけず、経験がなくてもやってみる”という考え方が息づいていると語ります。

例えば、ワールドツアーを敢行するほど世界規模の人気を誇ったバンド「CHAI」について。

就活を控えた大学3年生の頃、たまたま大学の友人からベースしか席が空いていないという状態でバンドに誘われたのが、音楽を始める第一歩となったそう。YUUKIさんはそれまで演奏経験どころか、ステージに立って演奏してみたいと全く思ったことがなかったとのこと。

このご自身の経験から、「過去の経験すべてが今につながっているが、過去の経験に縛られて自分をジャッジしない」ことの大切さを強調されました。

「自分のことは、思っている以上に自分が一番分かっていない」。

それゆえ、バンドへの誘いも「やったことがないからこそ、好きかどうか、得意かどうかもわからないからこそやってみる」という姿勢で飛び込んだのだそうです。

もちろん、キャリアを考える上で不安や迷い、現実的な問題はついて回ります。それでも、今行動を起こさない理由に「お金」や「不安」を持ち出すのは、結局自分で自分自身を制限してしまうことになります。そうなると、知らない自分に出会うことができず、人生そのものがもったいなくなってしまう、とYUUKIさんは語ります。

「今、何も考えないくらいの行動力には、想像を超える力がある。そんな行動を続けることで、点と点がつながり、予測できない未来が広がっていく。それが人生を切り拓く力になる。」

YUUKIさんが強調したのは、キャリアを積み重ねることよりも、制限を取っ払い、人生を豊かに、そしてふくよかにしていくこと。そのプロセスを心から楽しんでほしいという思いでした。

YUUKI Instagram:https://www.instagram.com/_whoisyuuki_/

つづいて登場したのは俳優・映画監督・クリエイティブディレクターの 須藤蓮さん。ChatGPTに考えてもらったという挨拶を冒頭で披露し、雰囲気を一気に和ませ印象的なスタートを切ります。

須藤さんは、さまざまな壁にぶつかりながらも、都度アプローチを変え挑戦し続ける生き方をこれまでのエネルギッシュな活動歴を通じて語ってくださいました。

慶應義塾大学で司法試験を目指し努力していたものの挫折し、俳優へ転身。その後、監督として映画制作にも取り組まれています。

元々は、年収100億を目指し受験や就活など社会でのステップアップを目指して努力していた須藤さんですが、一方で、歴史の物語や自然を介して得られる感動や情緒を蔑ろにしてしまっていたと話します。それが自分自身のコンプレックスであると自覚した事をきっかけに、社会の合理性だけでは語れない物事を「表現したい!」と強く思うようになったそうです。

その後、自身が俳優として初主演を務めた映画「ワンダーウォール」の描いたテーマや映画というものに感銘を受け、自身の問題意識を映画を通して表現されています。

また、須藤さんが大切にしている人や社会に対する情熱を、映画のメッセージ性だけでなく、映画制作の中で横のつながりを作っていく、新しいことをする、美しい表現をする、といった多角的な方法でアプローチされています。2021年に公開した「逆光」では、従来の東京中心の映画のビジネスモデルとは逆に、撮影地の尾道から公開をスタートしたり、岐阜で地域のお祭りと連動した興行イベントを行なったりと、地方を中心とした興行の展開を試みたそうです。

映画というメディアの力をどのように使うか、その方法を模索し続ける須藤さんの映画制作者としての情熱が伝わるお話でした。

須藤蓮 Instagram:https://www.instagram.com/rensudo__7/

〈トークセッション〉

そして、お二人のプレゼン後は、モデレーターのomusubi不動産 塚崎りさ子さんを交え、30分間のトークセッションがスタート。

まず、人生の転機として俳優やバンドの道に進んだお二人に、新たな場所に飛び込んだ具体的な動機やエピソードを振り返っていただきました。

その後、映画制作やイベント、プロジェクトを作り上げる過程で大切にしている「チーム作り」で大切にしていることついて塚崎さんから質問が。お二人の回答からは共通して、「純粋に・素直でいること」と、自分自身のあり方に焦点を当てた信念が浮かび上がりました。

未経験からバンド活動を始めたYUUKIさんは、「楽譜は書けないけど耳コピはできる!」など、やってみて同時に分かってくる得意・不得意を周囲にオープンに伝えることで、相互に補完し、リスペクトし合える仲間が集まった経験から、それが自然なチームワークが生まれる秘訣だと語ります。

“相手への損得勘定や下心なしに、純粋な「好き」の気持ちを共有することが信頼関係の基盤になる” また、“自己と他者を知る一歩として、やってみることが大切”ということです。

須藤さんも自分の気持ちに素直でいる重要性について、「人間は磁石のようなもので、『おもしろそう!』と感じたことに純粋でいると、そのエネルギーが引き寄せられて、共通の意志を持った仲間が集まってくる」と言います。

また、物事を始めたくても動き出せない人に対し、須藤さんは「圧倒的な自信」が必要だと語りました。現代では、自分の才能に対して過剰に謙遜しすぎることが問題だと指摘し、まずは自分を休ませて元気を取り戻すこと、そして「自分の才能を純粋に信じてくれる人」を見つけることが才能開花の鍵だと、俳優やスタッフ仲間を信頼する監督という立場として須藤さんは明言します。

最後に、YUUKIさんが送った「ウジウジせずにやれ!」という究極のアドバイスが、会場に笑いを誘い、賑やかな雰囲気の中でセッション②は幕を閉じました。

〈セッション❸「これからの柔軟なキャリア選択」〉

転職が珍しくなくなった現在、自分のキャリアについて、何かを変えないといけない、自分はどうしたいのか?どうすればいいのか?と感じている人に向け、柔軟なキャリアの捉え方をされているお二方をお招きしました。

自分に合った働き方のや、仕事の選択のヒントなど、ご自身の経験を交えながらお話しいただきました。

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表 北野貴大さんからのプレゼンテーションでスタート。

北野さんから提案されたのは、日本ではまだ馴染みの薄い「キャリアブレイク」という新しい休職期間の考え方でした。

日本では無職の期間があるとマイナスに捉えられがちですが、実は、その考え方のほうが珍しく、無職の期間を持つことは、海外では一般的とも言えるのです。というのも、キャリアにおいてさまざまな経験を積んだ人ほど、より魅力的で、人生を豊かにする決断をした人物として評価される価値観が浸透しているからです。

北野さんがこの視点に触れるきっかけとなったのは、もともと商社に務めていた奥さまからの一言でした。

「1年間休職してみたい」という相談を受けたとき、最初は頑張りすぎたのかと心配した北野さんですが、奥さまはこう続けました。

「私の人生はこの延長線上にない気がする。でもそれが何かは分からないから、選択肢を広げる1年を過ごしてみたい」

その言葉に納得した北野さんは、奥さまを見守ることに。そして、家で無気力に過ごすのではないかという想像とは反面、服作りや田んぼ作業など、精力的にさまざまなことに挑戦していく奥さまの姿を見て、北野さんは「立ち止まることは、人生を見つめ直し、大志を取り戻すためのパワフルな活動だ」と認識したと当時を振り返ります。

この経験から、一時的な離職・休職によって人生や社会を見つめ直す考え方を日本に広めるため、北野さんは起業し、キャリアブレイク専用の宿を提供し始めます。

北野さんは「大切なことを見失いやすいこの社会に、思い出す文化を作っていきたい」という志の元、転機を迎える人々が新たな一歩を踏み出すための活動を広げ、そこからコミュニティサイト構築や書籍化へと発展させ、2年間で200件以上のメディアで取り上げられるようになりました。

人生において立ち止まることを一つの選択肢とするこの考え方は、個人だけでなく企業や教育の現場にも応用されており、すでに少しずつ社会へ温かい光をもたらしています。

最後に「平和を夢ではなく実現させたい」と、活動の熱意がうかがえる一言で、北野さんのお話は締めくくられました。

一般社団法人キャリアブレイク研究所 HP:https://careerbreak-lab.com/

最後のプレゼンテーションはタレント / 実業家 / 防災士 武藤千春さん。

幼い頃からアーティストになることを夢見て、ダンスに励んできた武藤さん。15歳でE-girlsのメンバーとしてメジャーデビューを果たし、その後もアパレルブランドの立ち上げやラジオDJ、ナレーション、MCなど、幅広い分野で活躍を続けてきました。

20代前半、キャリアを追い求めるあまり、睡眠や食事を犠牲に無理をしていた時期があったそう。そんなあるとき、「小諸市に一人で移住したい」と言う祖母の応援のため付き添っているうちに「東京から近いし、アリかも?」と直感で一緒に住むことを決意。

2019年から長野県小諸市を拠点に二拠点生活をされています。

コロナ禍での空いた時間を利用して、近くの畑で野菜づくりを始めた武藤さん。東京時代、自身にとって食事は単なる作業の一環だったものの、自分で野菜を育てることで、嫌いだった食材も食べられるようになり、食事の時間が楽しみになったと言います。また、会話が増え、季節の移り変わりを肌で感じるようになり、農業の魅力にどんどんのめり込んでいきました。

その経験を通じて、同世代にも農ライフの素晴らしさを伝えるべく、農家さんと商品開発したり、移住者の方と市の魅力を語るポッドキャストを配信したりするなど、日々多角的に活動をされています。

多彩な経験を経て、今度は自然と共に生きる喜びを伝え続けています。まさにキャリアブレイクの当事者で、その先々で出会ったものが現在の活動に直結しており、自分を見つめ直す機会と農ライフの魅力を感じるお話でした。

武藤千春 HP:https://chiharu.blixzy.tokyo/

〈トークセッション〉

そして、お二人のプレゼンを経て、モデレーターを務めるSETAGAYA PORTメンバー/建築家のイケガミ アキラさんを加えた最後のトークセッションを迎えました。

キャリアブレイクに共感するお二人のトークでは、それぞれの意外な見解やエピソードが垣間見えました。

イケガミさんから、キャリアを変える最初のきっかけを尋ねられると、その原点は早くも小学校時代にあると北野さんは述べます。

「野球部で補欠だったんです。全然できなくて、ずっとスポーツがダメだと思っていたんです」

当時、北野さんは野球部に所属していましたが、なかなか奮わず、スポーツに対して臆病だったそう。しかし、親の転勤により入学した中学校にはたまたま野球部がなく、渋々バスケ部に入部。すると、バスケ部の部長になり、大阪選抜に入るほどの実力が発揮されたそう。この経験から、単にスポーツが苦手だったのではなく、自分に合っていなかっただけで、「環境が変わることで新たな道が開ける」という大きな気づきを北野さんにもたらしたようです。

一方、武藤さんは、

10代という若さで武道館や紅白など憧れの舞台に立てたことに対して、「すごく嬉しかったんですけど、それと同時に客観的に自分を見ながら、あまり満足しきれていない自分がいて…」と語ります。活動しているうちに、スポットライトを浴びて華やかな表舞台に立つよりも「ライブのセットリストを考えたり、歩いている人の足を止めるためにどんなMCをしてどんな曲を歌ったりすればよいかを考えて、それがハマったときにやりがいを感じる」と気づき始め、音楽以外のことをやると決めたそう。

そのエピソードに対し、キャリアを変えたり無職になることへの恐怖について問われると、

「このまま力が育まれないでいることの方が怖かった」と武藤さんは話します。決断した当時、周囲はまだ学生やアルバイトをしている年齢。武藤さんは、早くから芸能活動を始めていた分、アルバイトや就活など同世代が経験していることを自分はしていないことに対して、「大人として生きる力」が足りないのではないかと、引け目を感じることもあったと当時の心境を語ってくれました。

つづいて、セッション❸のテーマにちなんで、イケガミさんが「そもそも『柔軟なキャリア』とは何か?」という問いをお二人に投げかけます。

武藤さんにとっての「柔軟なキャリア」とは、ライフステージに応じてその時々で自分が納得できることを追求できる“環境”のことだと考えられているそう。具体的には、自分の意志をしっかり伝えられ、対等な立場でいられることは常に重要で、目指している目標や価値観に共感できるかどうかも柔軟なキャリアを実現する環境で大切なポイントになるとのこと。

北野さんは回答に迷いつつも、現在の自分のキャリアについて言うならば「今は一つのことに没頭しているため、柔軟だとは思っていない」との意見を述べました。北野さん自身は、柔軟さというよりも、タイミングを重視しているのだとか。

イケガミさんから「そのタイミング、転機はどう作っていくのか」と尋ねられると、北野さんは、無理に無職を選ぶ必要はなく「キャリアブレイク」はあくまで第3の選択肢であり、その前に自分がどんな選択肢を持っているかを理解し、柔軟に対応できるよう準備をしておくことが重要だと語りました。

さらに、キャリアの方向性については、やりたいことを「絞る」一方で、興味がなくなったときに備えて「広げる」こと。その交互のアプローチを取るべきだというアドバイスもありました。

トークセッションのおわりに、“今はキャリアの選択肢が多様化して一般論が崩れている”という北野さんからの話を受け、武藤さんは、近年は「自分のものさし」を持ち直そうとしている時代にあると述べます。そして、自分が理想とする生き方をしている人をインターネットで検索してみると良いかもしれないと、貴重なヒントを提供してくださいました。

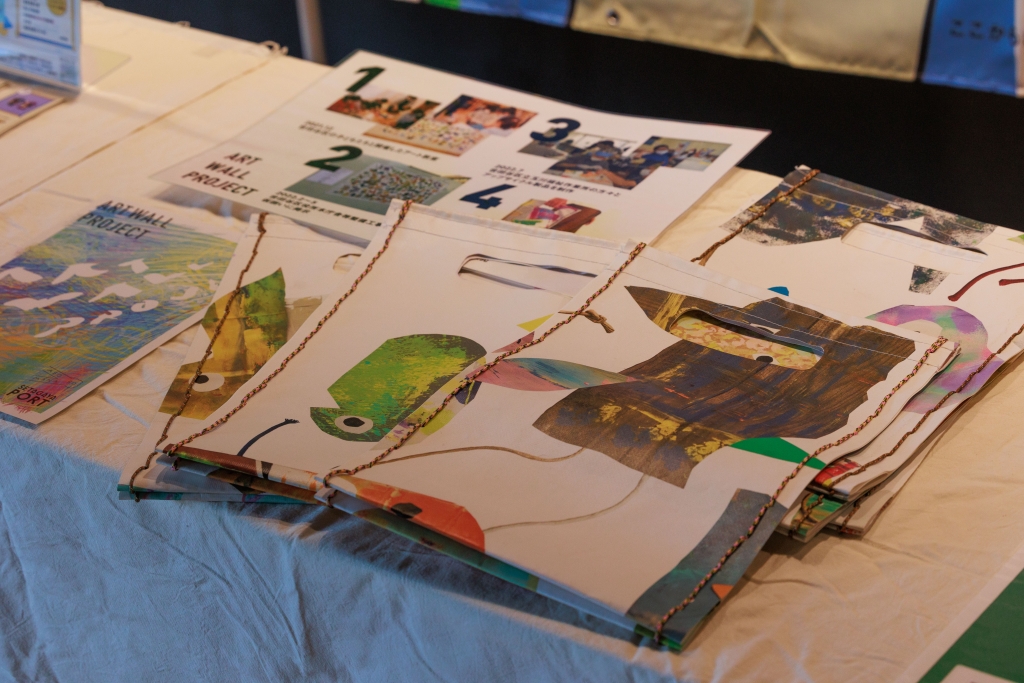

<SETAGAYA PORTアーカイブ展示&休憩・交流スペース>

ホール入り口の前のホワイエはSETAGAYA PORTのアーカイブ展示のほか、休憩・交流のための場として活用しました。

アーカイブ展示のブースでは、これまで4年間にわたって行ってきたSETAGAYA PORTの様々なプロジェクトのポスターや制作物を展示。これまでの取組みから生まれてきたものに、直接触れる機会を作ることで、来場者の方から、「取り組みの具体的なイメージを持てました」「次に実施する時は私もやってみたいです」といった声をいただき、SETAGAYAPORTの理解や興味が深まっていると感じることができました。

そして、休憩・交流スペースでは世田谷区三宿にお店を構えるコーヒースタンド「STAND By SUNDAY」による飲食販売を行いました。

オーナーの西原さんは、店舗運営をしながら数々の飲食店のプロデュースなども手掛ける方。2023年には「TOLO PAN TOKYO」出身のシェフとタッグを組み、フードメニューをパワーアップさせた喫茶店スタイルで池尻(淡島通りエリア)にリニューアルオープンしています。

イベントではコーヒーや自家製マサラチャイなどのドリンクや軽食を提供していただきました。チャイは甘さや辛さを選ぶことができ、自然とお客様との会話も生まれる空間となりました。

<アフター交流会>

本編終了後に開催したアフター交流会。参加者のみなさんが、仕事やキャリアについての考えを誰かと共有し合うなど、登壇社の話を聞いて「具体的にどう踏み込めばいいのか」を自分に落とし込めるよう、交流コンテンツを実施しました。トーク&プレゼン「30-30SESSION」の登壇者や運営ボランティアメンバーも参加し、セッション❸で登壇したイケガミアキラさんの乾杯の音頭とともに和気あいあいとした雰囲気で始まりました。

フードとドリンクは、交流スペースで飲食を提供してくださったSTAND by SUNDAY。春巻きやヤンニョム風チキンなどのオードブルを振舞っていただきました。

交流会では、トークを聞いて感じたことを登壇者と直接話したり、「こんな仕事をしたいと思っているのですが…」とキャリアの相談をしたり、「どうして○○をしようと思ったんですか?」とトークでは聞けなかったことを聞いてみたり…。今回のイベントのテーマに関心のあるWebエンジニア、カメラマン、広告業、ディベロッパー、大学生などなど幅広い属性の方々に参加いただいていました。

また、同業の人と仕事について共有しあう方や、関連する仕事をしている人と繋がり事業について相談をする方などもいらっしゃい、新たな出会いやきっかけ、具体的なヒントを見つける場となる交流会でした。

<まとめ>

今回は、近年ますます選択肢が広がっている働き方や、キャリア・ライフワークについて不安や迷いが生まれている方に”ヒント”をお届けできればと考え、開催したイベントでした。

プレゼン&トークや、交流会を通して自分も新たな挑戦に踏み出してみたいと感じた!という嬉しい声も沢山いただきました。今回のイベントに参加したことが、今後のみなさんの働き方や仕事について考えるきっかけになっていれば幸いです。

今後もSETAGAYA PORTでは、世田谷でこれから生まれるアイデアや、挑戦する方を応援することを目的に、区内の事業者やクリエイター、区民のみなさんとの取り組みや、新しい出会いが生まれる場を作っていきます。

改めて、ご協力・ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!!

___________________________________________________________________

special thanks!

photo by 熊倉風香(SETAGAYA PORTメンバー)

[addtoany]